Pablo Alejandro Casas Rábago* | Centro Cultural Manuel Gómez Morin

El proyecto de implementar un banco único de emisión en México se encuentra presente en diversas etapas de nuestra historia. Aunque la idea de tener bancos de emisión se puede documentar en proyectos fallidos, como el del primer imperio del Gran Banco del Imperio Mexicano, o las dos instituciones denominadas «Banco de México», una de 1857 y otra de 1864, la posibilidad de tener un emisor se logró cristalizar hasta 1864 con la creación del Banco de Londres, México y Sud-América (BLMYSA) durante el Segundo Imperio.

Es precisamente BLMYSA quien sería uno de los protagonistas en el primer debate bancario de México durante 1884, cuando el gobierno federal buscaba centralizar la actividad de emisión de billete, privilegiando al recientemente creado, Banco Nacional de México, y retirando el privilegio a BLMYSA. Mediante sólidos argumentos jurídicos y operación política, BLMYSA, que después solo se denominaría «Banco de Londres y México (BLyM)», logró seguir con la emisión de billetes e inició así, formalmente, la era de pluralidad de emisores en México. El 19 de marzo de 1897 finalmente México tuvo su primera regulación bancaria: la Ley General de Instituciones de Crédito; días antes, el 27 de febrero, nació Manuel Gómez Morin.

Avanzado el Porfiriato, José Yves Limantour vislumbraba la problemática de tener una pluralidad de emisores, y en 1908 impulsó importantes reformas tendientes a fortalecer el sistema bancario y a minimizar los riesgos para los bancos de emisión cuando la más exquisita prudencia no preside a todas sus operaciones,[1] en palabras de algún miembro no identificado de la Cámara de Diputados de aquellos tiempos.

El inicio de la Revolución Mexicana iba a traer consigo un desorden monetario y bancario que derivó en la pérdida absoluta de la confianza en el billete y la incautación de los bancos emisores por el gobierno de Venustiano Carranza en 1916, aplicando de manera estricta la Ley General de Instituciones de Crédito porfiriana.

No es imposible suponer que, al estudiar el nuevo texto constitucional y los debates del constituyente, Gómez Morin buscara profundizar en el origen del artículo 28 constitucional, el cual prevé, a iniciativa de Rafael Nieto, al Banco Único de Emisión. En este debate, los constituyentes tuvieron interesantes discusiones sobre el control que debía tener el gobierno sobre el Banco Único, la importancia de la autonomía de dicha institución, así como su distancia del poder político.[2]

En 1921, Manuel Gómez Morin, a sus casi 24 años, tuvo una de sus primeras participaciones para impulsar el cambio en la regulación bancaria mexicana, como único autor del Decreto que reglamenta la devolución y liquidación de los bancos incautados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero, y que dejó atrás el decreto de incautación de 1916. Basta con leer el primer artículo para entender que el gobierno obregonista, asesorado por Gómez Morin, entre otros, entendió la relevancia de reconstruir y fortalecer el sistema bancario mexicano. Ese artículo señalaba: los bancos que fueron declarados en liquidación […] recobrarán su personalidad jurídica y serán devueltos a sus representantes legítimos en los términos y condiciones de la presente ley.

El decreto clasifica hábilmente a los bancos en tres categorías, a partir de su relación de activos y pasivos, para determinar las medidas a seguir por cada institución, dejando a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Adolfo de la Huerta, la facultad de dictar las medidas conducentes para la ejecución del decreto. Esta primera experiencia, junto con los posteriores estudios de oyente en la Universidad de Columbia de Nueva York, serían fundamentales para Gómez Morin en el proceso de creación del Banco de México en 1925.

El Banco Único de Emisión era un proyecto revolucionario difícil de alcanzar. Diversas iniciativas fueron presentadas para hacer realidad a la institución prevista en el artículo 28 Constitucional, por ejemplo, las carrancistas, del mismo 1917, retiradas por el ejecutivo federal en 1919, o bien, una curiosa red de ocho bancos de emisión, presentada (y retirada) por Obregón en 1921. La ausencia de posibilidades económicas y políticas evitaron el éxito de estos proyectos.

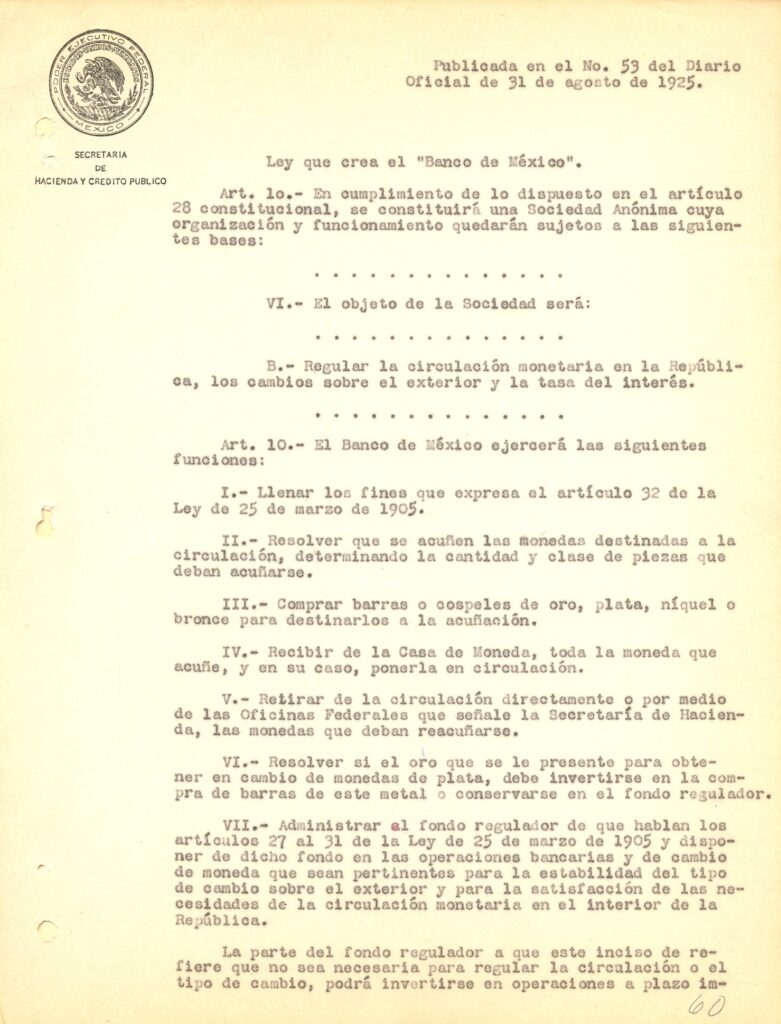

En 1923, finalmente se tuvo la primera referencia legal al Banco de México, con el Decreto que fija las bases para la organización del Banco de México publicado el 15 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. El breve pero significativo documento sentó las bases jurídicas para el Banco Único de Emisión, al determinar que sería una sociedad anónima de la que el Gobierno Federal tendría el control, a partir de la instrumentación de medidas como: una suscripción accionaria del 51 % (con sus correspondientes utilidades), la titularidad del Secretario de Hacienda en el Consejo de Administración, el nombramiento de los comisarios, ciertos derechos de veto, y la posibilidad de adquirir la totalidad de las acciones al término de la duración de la sociedad, originalmente prevista por 15 años. Por supuesto, se establecía como opcional la aceptación de los billetes que emitiera el Banco, ante la desconfianza general de la población por lo vivido durante la Revolución.

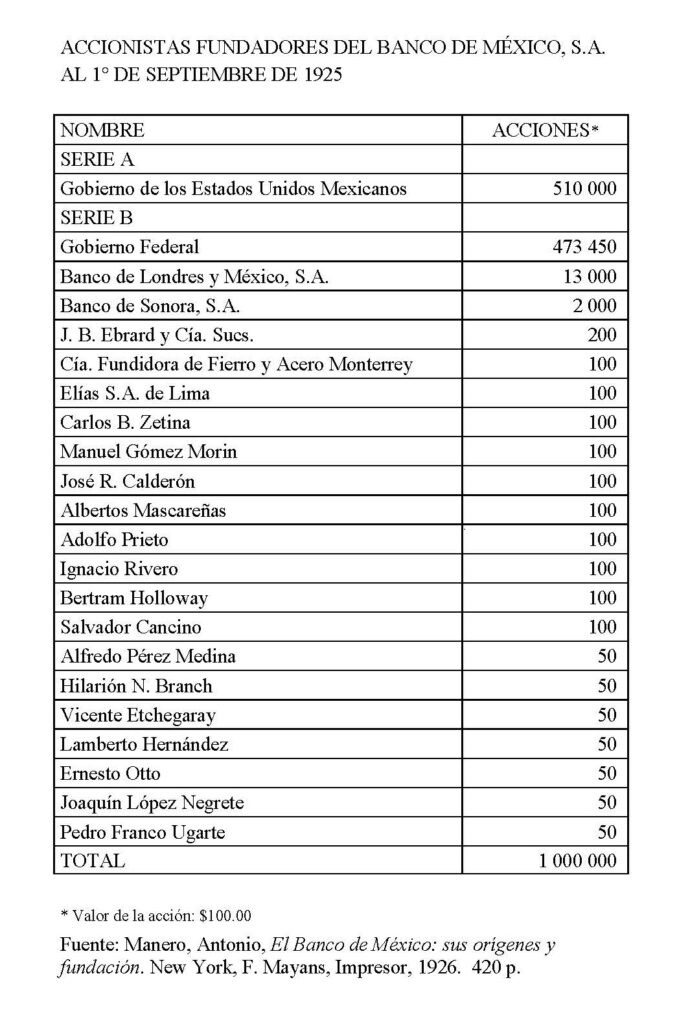

Este decreto fue el punto de partida para la labor legislativa de los abogados, Manuel Gómez Morin, Fernando de la Fuente y el banquero Elías S. A. de Lima, encargados por el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, para integrar la comisión redactora de la escritura constitutiva, estatutos y Ley del Banco de México.

Para 1924 Gómez Morin era ya un destacado impulsor de la materia bancaria y resultarían fundamentales sus estudios del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos en su estancia en Nueva York. Adicionalmente, había elaborado la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1924, que expresamente preveía al Banco Único de Emisión y abrogaba la ley de 1897.[3]

En lo que refiere al Banco Único, la autonomía tiene un lugar preponderante en la exposición de motivos[4] de la Ley, al retomar el debate del Constituyente de 1917 sobre el control del Gobierno Federal y lo complejo de su implementación práctica en la legislación. Se argumenta cómo este control se refleja en la composición del capital, pero respetando las formas mercantiles y con la necesaria individualidad e independencia, para concluir que efectivamente: la idea del control se compadece perfectamente con la idea de independencia, al lograr este balance de composición accionaria con las formas mercantiles. Idea novedosa y que resuena hasta nuestros días es la mención que se hace al interés político: Hay, efectivamente, en un banco controlado por el Gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público.

Otro balance relevante que desarrolló la comisión redactora es el derecho de recusación, en donde Estado y sector privado podían recusar consejeros del lado contrario bajo ciertos mecanismos. Con la recusación se lograba que la Nación no pueda constituirse en una tiranía y esté sujeta a la saludable crítica de la minoría. De igual forma se detalla que se encuentran impedidos para ser consejeros, por ejemplo, los funcionarios y empleados públicos o las personas designadas para ocupar un puesto de elección popular, y se acota el derecho de veto del secretario de Hacienda para eliminar supuestos demasiado amplios previstos en el decreto que fija las bases para la organización del Banco de México, publicado en 1923.

Esta última situación sin duda fue largamente estudiada por la comisión redactora, y se explica que el derecho de veto es al Gobierno como entidad política, y no por el mismo como accionista del Banco […] para salvar los intereses públicos, reiterando la autonomía de la institución al explicar que el control […] no excluye la independencia; y el Consejo de Administración del Banco no está sujeto a las órdenes, ni aún a las instrucciones del accionista Gobierno, equiparándolo, nuevamente, con un accionista más, aunque guardián del interés público. Se cierra la prescripción de la autonomía del Banco al señalar que, no obstante, este llevará a cabo operaciones bancarias de carácter general; esto será siempre que no se salga de las severas prohibiciones que establece el artículo 22 de la ley, entre ellas, por supuesto, hacer préstamos al Gobierno Federal por cantidades mayores al diez por ciento de su capital exhibido, y la prohibición total de hacer préstamos a estados o ayuntamientos. Todo lo anterior no podía sino dar confianza a los mexicanos en su nuevo banco central, que, adicionalmente, establecía en su ley la circulación voluntaria de sus billetes para impulsar nuevamente su gradual aceptación.

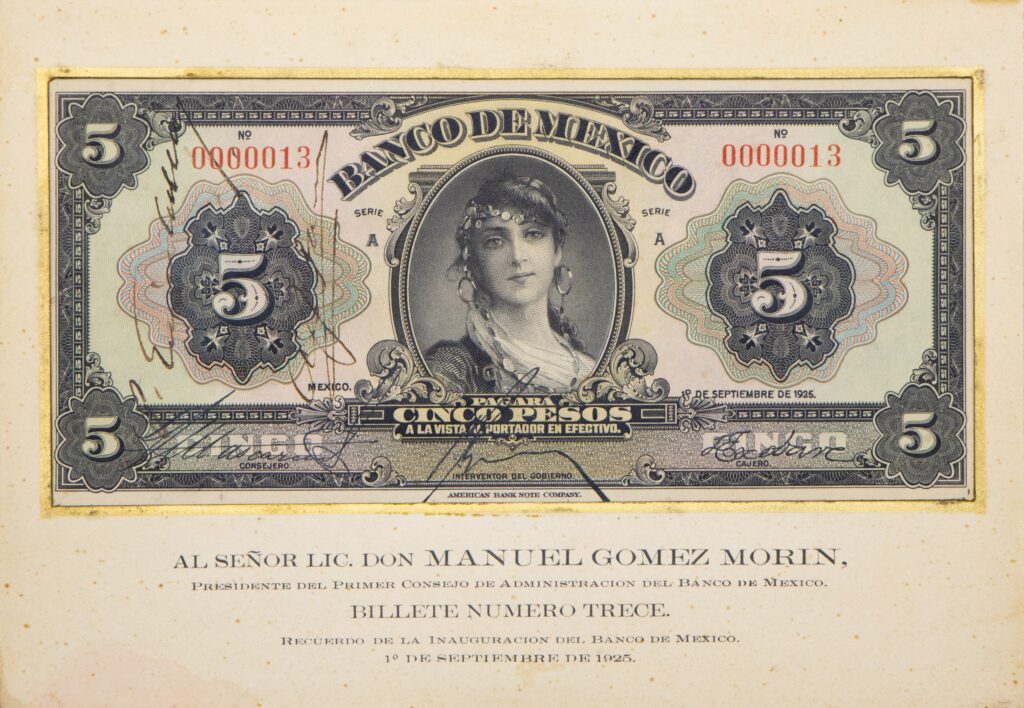

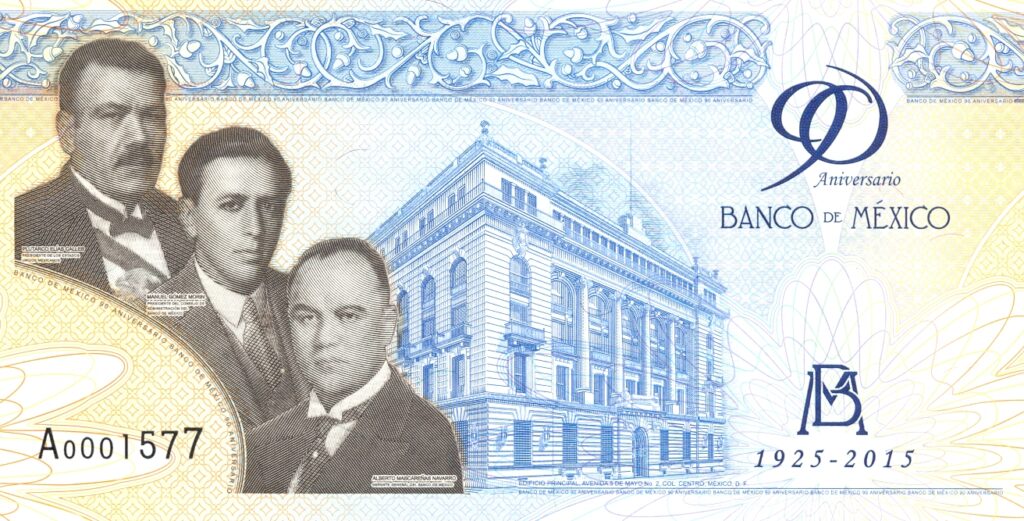

Después de inaugurar sus operaciones el 1 de septiembre de 1925 en el edificio del BLyM –ya que su edificio sede estaría listo hasta 1927–, el presidente Calles mostró públicamente, en su informe presidencial, su complacencia con el proyecto horas más tarde al referir por nombre y apellido la participación de la comisión redactora:

La labor acabada de mencionar fue empeñosamente ejecutada por una comisión que integraron los señores don Elías S. A. de Lima, licenciado don Manuel Gómez Morin y licenciado don Fernando de la Fuente, bajo la dirección inmediata del secretario de ramo, ingeniero don Alberto J. Pani y de conformidad con las instrucciones dadas por este Ejecutivo.[5]

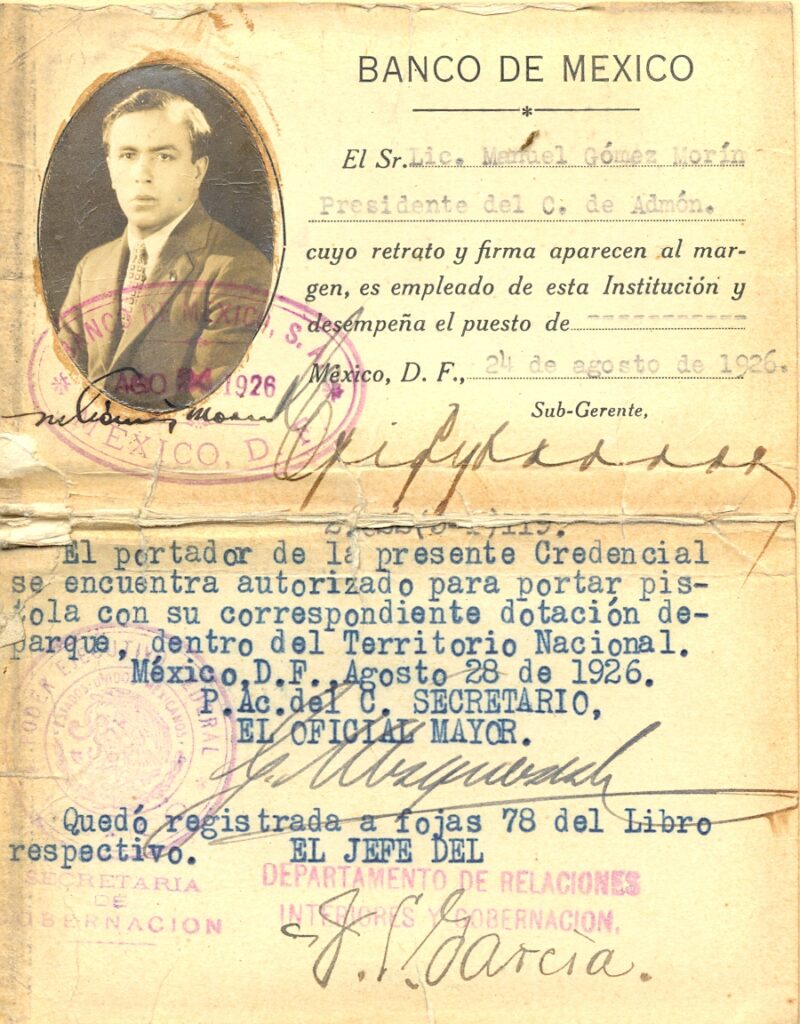

Con la inauguración del Banco de México, Gómez Morin fue nombrado presidente del Consejo de Administración y solamente nueve días más tarde, él mismo ya estaba en un nuevo proyecto bancario: la elaboración de la Ley y Estatutos del Banco Nacional de Crédito Agrícola, la institución que públicamente señaló le era más querida por la esperanza que puso en ella y porque su creación partió de cero.[6]

Meses más tarde, don Manuel escribiría a José Vasconcelos, emocionado por su labor en el Banco de México:

[Y]o no sé por qué motivos o casualidades, fui encargado de trabajar en la ley, en la escritura y en los estatutos del Banco de México y que al fundarse el Banco me encontré entre los nombrados consejeros y fui designado presidente de la institución. Así que me tiene usted en estos momentos de banquero y no de banquero cualquiera, sino de un banco que por ser mexicano ha sido y será en muchas ocasiones un banco trágico, hecho en medio de la hostilidad de mucha gente, cuando las dificultades económicas de México son más grandes que nunca; de fuera y dentro todo el mundo está haciendo una guerra tenaz. El Banco ha sido un éxito completo y entró, como dicen, con pie derecho. El consejo es absolutamente independiente y esperamos que se mantenga así para bien de todos.[7]

Con igual interés don Manuel escribió a Valentín R. Garfias recién inaugurado el Banco de México y, además de adjuntar un ejemplar de la Ley, le explicó ampliamente su régimen jurídico y la relevancia que este tenía para México.

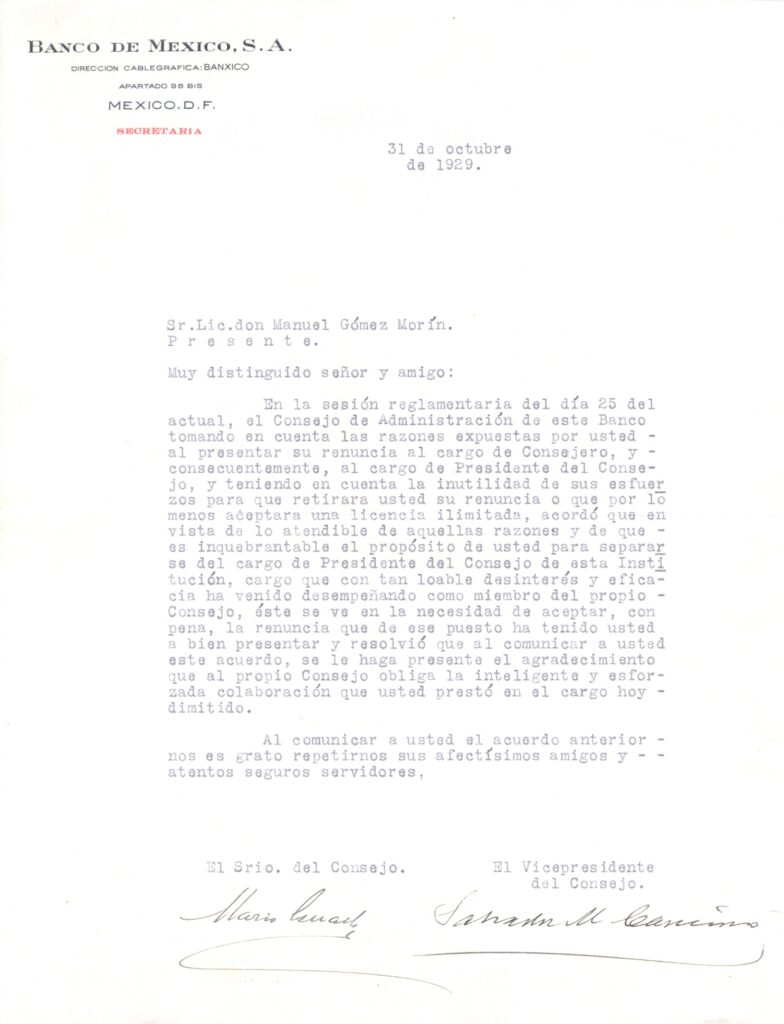

Desafortunadamente, para 1929, debido al conflicto con un crédito que se solicitaba al Banco de México en condiciones contradictorias con su Ley, renunció como presidente del consejo y, por supuesto, como consejero. El consejo vio con marcada pena la separación del señor licenciado Manuel Gómez Morin, persona de amplísimo criterio y vastos conocimientos que durante su actuación como Presidente del Consejo, prestó eminentes servicios a la Institución.[8]

No obstante la partida de don Manuel a sus 32 años, dejó los cimientos jurídicos y operativos de una institución que ahora celebra su primer centenario de vida y, años más tarde, seguiría asesorando al Banco de México en materias monetaria y bancaria.

El Archivo Manuel Gómez Morin guarda documentación de interés de la obra de don Manuel en la fundación y los primeros años del Banco de México, la cual permite a los investigadores acercarse a los retos enfrentados durante esta etapa de la vida económica del México posrevolucionario.

Precisamente para conmemorar este centenario, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en colaboración con el Centro Cultural Manuel Gómez Morin organizaron el 4 de septiembre pasado un evento alusivo titulado Centenario del Banco de México, Baluarte de la Institucionalidad (1925-2025), en el que se contó con una exposición documental, así como con la participación de investigadores expertos en el Instituto Central y de exgobernadores del propio banco. Los académicos que participaron fueron Eduardo Turrent, Javier Garciadiego, Aurora Gómez Galvarriato y Gustavo A. del Ángel, enfocados en el análisis sobre la fundación del Banco de México, mientras que Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens Carstens y Alejandro Díaz de León Carrillo fueron entrevistados por Miguel Messmacher para recordar su paso por el banco central y las memorias que se resguardan de él. Un resumen del evento está disponible en: Centenario del Banco de México: Conmemoración en el ITAM.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, vol. II. México, Secretaría de Cultura, 2016.

- Krauze, Enrique. Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, edición revisada, versión electrónica. México, Tusquets Editores, 2015.

- Servicio de Investigación y Análisis de la Dirección de la Cámara de Diputados. Informes presidenciales. Plutarco Elías Calles. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-04.pdf

- Sin autor. Banco de México, S. A., Quinta Asamblea General Ordinaria de Accionistas. México, D.F., Editorial Cultura, 1930.

- Sin autor. Dictamen de las Comisiones Unidad Primera y Segunda de Crédito Público y Segunda de Hacienda, relativo a Reformas y Adiciones a la Ley General de Instituciones de Crédito del 19 de marzo de 1897. México, Imprenta y Encuadernación de Irineo Paz, 1908.

- Sin autor. Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a los años fiscales de 1923-1924-1925. Presentada por el C. Secretario de Hacienda, Ing. Alberto J. Pani al H. Congreso de la Unión, tomo I. México, Editorial Cultura, 1926.

[1] Sin autor. Dictamen de las Comisiones Unidad Primera y Segunda de Crédito Público y Segunda de Hacienda, relativo a Reformas y Adiciones a la Ley General de Instituciones de Crédito de 19 de marzo de 1897. México. Imprenta y Encuadernación de Irineo Paz, 1908.

[2] Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, vol. II. México, Secretaría de Cultura, 2016, pp. 803-819.

[3] Enrique Krauze. «Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana», edición revisada, en La obra de Manuel Gómez Morin, edición electrónica. México, Tusquets Editores, 2015.

[4] Los textos de la exposición de motivos están tomados de: sin autor, Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente a los años fiscales de 1923-1924-1925. Presentada por el C. Secretario de Hacienda, Ing. Alberto J. Pani al H. Congreso de la Unión, tomo I. México, Editorial Cultura, 1926, pp. 225-243.

[5] Servicio de Investigación y Análisis de la Dirección de la Cámara de Diputados. Informes presidenciales. Plutarco Elías Calles, p. 36. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-04.pdf

[6] Enrique Krauze, op. cit.

[7] Carta de Manuel Gómez Morin a José Vasconcelos. 11 de septiembre de 1925. Archivo Manuel Gómez Morin. Citada en: Enrique Krauze, op. cit.

[8] Sin autor. Banco de México, S. A., Quinta Asamblea General Ordinaria de Accionistas. México, D. F., Editorial Cultura, 1930, p. 33.

* Pablo Alejandro Casas Rábago es abogado, con experiencia de más de 15 años en regulación monetaria y de banca central, en el Banco de México. Asimismo, fue presidente de la Sociedad Numismática de México y es miembro de diversas agrupaciones numismáticas internacionales.

Las opiniones aquí señaladas son personales.

Presentación del libro “Un recorrido por archivos y bibliotecas privados”/>

Presentación del libro “Un recorrido por archivos y bibliotecas privados”/>