Cecilia Sandoval Macías | Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Área de Acervos Históricos

[…] la cuestión del archivo no es una cuestión del pasado. […]

Es una cuestión del futuro, la cuestión del futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa, de una responsabilidad para el mañana.

Jacques Derrida

Resumen. Este artículo presenta una lectura crítica y situada del archivo de Ana Victoria Jiménez, resguardado en el Área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (UIA). Lejos de centrarse en su producción artística, el texto propone una reflexión sobre el archivo como práctica feminista del cuidado, como forma de memoria afectiva y como herramienta de resistencia. A partir de una revisión de sus secciones documentales, fotográficas, gráficas y editoriales, se explora la conciencia archivística de Jiménez, su taxonomía afectiva y la potencia política de su archivo, que da lugar a múltiples voces antes incluso de la formulación teórica de la interseccionalidad. Finalmente, se enfatiza la urgencia de proteger, activar y comprender estos acervos como patrimonio vivo de las luchas de las mujeres.

El 25 de febrero de 2024, el archivo de Ana Victoria Jiménez fue inscrito en el Registro Memoria del Mundo México de la UNESCO. Más que conmemoración, esta inscripción activa una advertencia: necesitamos reconocer y preservar los gestos mínimos y radicales con los que miles de mujeres han tejido su historia en los márgenes del relato dominante. Archivar, en este caso, no equivale a clausurar un tiempo, sino a sostenerlo abierto, como un horizonte que interpela.

En el Área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero resguardamos este archivo sabiendo que su fuerza no reside en la propiedad, sino en la continuidad. Este texto no gira en torno a la obra artística de Ana Victoria –rica y profundamente articulada con su práctica archivística–, sino al archivo como tal: como forma de conciencia feminista, como taxonomía afectiva y como gesto concreto de cuidado.

Proponemos leer este archivo como un cuerpo que responde, que no contiene una sola memoria, sino muchas: algunas convergen, otras disienten, todas resisten. En esa pluralidad radica su potencia política y su vigencia.

Biografía mínima

Ana Victoria Jiménez nació en Ciudad de México en 1941. Fue fotógrafa, editora, artista y activista feminista. Su formación política comenzó desde muy joven y se consolidó en las décadas de 1970 y 1980, cuando participó activamente en movimientos sociales y colectivos feministas, incluyendo Mujeres en Acción Sindical y la Coalición de MujeresFeministas. A lo largo de su trayectoria, formó también parte de colectivos artísticos fundamentales como Cine Mujer y Tlacuilas y Retrateras, en los que combinó la acción directa con la producción estética y política.

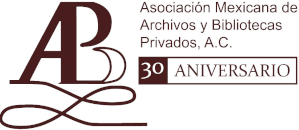

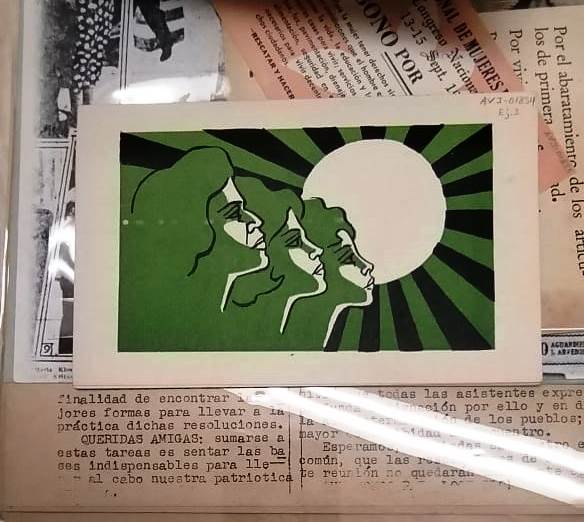

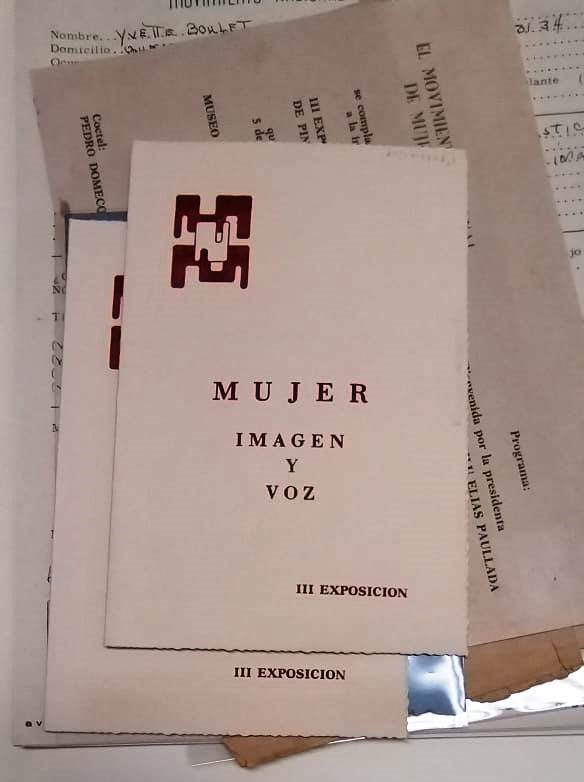

Durante más de cuarenta años documentó con su cámara marchas, encuentros, manifestaciones y gestos cotidianos vinculados con la lucha por los derechos de las mujeres. Su archivo conserva materiales fundamentales para comprender los procesos organizativos, afectivos y políticos del feminismo en México a lo largo de varias décadas como minutas, actas de diversas asambleas, transcripciones de entrevistas, carteles, panfletos y recortes hemerográficos. Como editora, ilustradora y diseñadora editorial, colaboró con publicaciones clave como CIHUAT (Voz de la Coalición de Mujeres), una revista que incluía análisis, humor político (La mayita) y denuncias de violencia estructural contra las mujeres o bien La Revuelta.Entre sus obras más emblemáticas destacan los ensayos fotográficos El juego de la Sirena (1988 ca.), Columpio sobre el precipicio (1985), Cuaderno de tareas (1978-1981), también conocido como Las manos de Mercedes, que han sido retomados como intertextos críticos y poéticos en exposiciones y piezas digitales y físicas en múltiples galerías y museos del mundo. Su archivo ha sido y aún es consultado por investigadoras e investigadores de diversas disciplinas y latitudes, lo que da cuenta de su relevancia nacional e internacional, tanto para la historia del arte como para los estudios feministas y la teoría archivística.

En 2011 Ana Victoria donó su archivo personal a la Universidad Iberoamericana, donde actualmente se resguarda, organiza y activa desde el Área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.

El archivo que nace del activismo

El archivo de Ana Victoria Jiménez no fue pensado desde la academia ni desde el deseo de construir un legado artístico. Surgió, más bien, como respuesta directa a una necesidad vital: documentar aquello que era sistemáticamente ignorado. Es un archivo que se organiza desde el activismo, pero que también archiva el activismo. Como tal no responde a una lógica de la acumulación ni del coleccionismo, sino a una ética del testimonio.

Desde fines de los años sesenta, Ana Victoria comenzó a registrar con su cámara y cuaderno de campo la efervescencia feminista en México. Participaba, escuchaba, recolectaba, conservaba. No lo hacía como observadora externa, sino como sujeto implicado. De ahí que su archivo sea profundamente afectivo: no separa lo personal de lo político, ni lo cotidiano de lo histórico.

La estructura del archivo respeta sus propias categorías. Su cuadro de clasificación fue construido respetando las categorías (secciones) que ella misma asignó a lo largo del tiempo, complementadas por una lógica tipológica que permite acceder a sus diversas secciones: documental, fotográfica, de folletos, bibliográfica y de carteles. Esta decisión no solo honra su trabajo, sino que permite leer el archivo como una prolongación de su gesto militante.

Taxonomía afectiva y conciencia archivística

El archivo no solo crece en volumen: crece en conciencia. A medida que Ana Victoria avanzó en su activismo, se volvió también consciente de que la reunión de documentos generaba un cuerpo con sentido propio. Su clasificación no es neutra: está cargada de intención política. Nombró luchas, visibilizó cuerpos, denunció injusticias. Podemos hablar entonces de una taxonomía afectiva: una forma de clasificación que responde no a una lógica objetiva, sino a una experiencia encarnada. Como propone Giulia Adinolfi, los archivos feministas no solo conservan información: sostienen relaciones. No ordenan para inmovilizar, sino para cuidar.

Este archivo es una forma de cuidado extendido, un archivo que no se clausura en la figura de su autora, sino que se abre a múltiples generaciones. Su estructura –con minutas, panfletos, correspondencia, borradores, fotografías de marchas y de lo doméstico– permite leer el tiempo desde dentro, en sus contradicciones, en sus gestos mínimos y en sus potencias.

En ese sentido, la taxonomía que Ana Victoria Jiménez construyó paulatinamente no obedece a una lógica burocrática ni a una estructura institucional impuesta desde fuera. Se trata de una clasificación afectiva, situada y contingente que responde a los frentes de lucha del momento histórico, pero también a la intuición de que la memoria no se organiza únicamente con fechas o nombres sino con gestos, dolores, resistencias y tareas pendientes. Tal como afirma Brien Brothman, el documento de archivo no tiene sentido ni valor simplemente porque refleja una realidad pasada, sino porque está enmarcado, clasificado e interpretado a través de sistemas que determinan qué cuenta como evidencia, memoria o verdad.[1]

Interseccionalidad antes del término

Lo que no entra en las categorías hegemónicas no desaparece:

resiste en los márgenes, en los gestos, en los archivos del cuidado.

María Lugones

Uno de los valores más notables del archivo es que ofrece cabida a múltiples voces y experiencias, incluso antes de que términos como «interseccionalidad» fueran acuñados. Si bien la categoría surgió en el contexto estadounidense con autoras como Kimberlé Crenshaw y ha sido articulada por pensadoras como Audre Lorde y Angela Davis, en México encontramos ya desde los años setenta un archivo que documenta cómo clase, género, raza y sexualidad se entrecruzan en la vida de las mujeres, ya que el archivo conserva rastros de debates internos, denuncias laborales, protestas en fábricas –como en el caso de las demandas del Sindicato 19 de septiembre– o bien denuncias de violencia obstétrica, así como alianzas con colectivos de mujeres indígenas y afrodescendientes.

Esto no significa que el archivo carezca de tensiones. Como cualquier archivo situado, muestra los límites de su época: su pertenencia a la llamada «segunda ola» del feminismo –ampliamente discutida y revisada– revela tanto los avances como las exclusiones del momento. Pero en lugar de ocultarlas, el archivo las deja ver. Nos permite rastrear las transformaciones del pensamiento feminista, sus momentos de fisura, sus intentos de ampliación.

Archivar lo no monumental: cuerpo, gesto y disidencia

El archivo de Ana Victoria no celebra grandes triunfos. Se centra, más bien, en la persistencia: en los cuerpos que marchan, en las mujeres quienes gritan, en quienes se organizan. No archiva el acto heroico sino la insistencia. Carteles que se repiten, volantes impresos en mimeógrafo, listas de asistencia, convocatorias de última hora. Todo eso, que en otros contextos sería desechable, aquí se conserva.

Esta insistencia se convierte en una forma de escritura. Como propone Vinciane Despret, hay saberes que no se expresan con palabras grandilocuentes, sino con acciones que se repiten: cuidar, registrar, acompañar, archivar. El archivo de Ana Victoria es eso: un cuerpo que cuida. No se limita a señalar las violencias: propone formas de resistirlas mediante programas de seminarios académicos, actividades de la Coalición de Mujeres Feministas, la creación de campañas contra la mortalidad materna, por ejemplo, ensayos de autoras como Marcela Legarde, Marta Lamas y Mireya Toto Gutiérrez, entre otras, desplegados a favor de la despenalización del aborto.

Reactivaciones, resonancias y resistencias

Para nosotras, el archivo no es cementerio ni depósito: es resguardo de vida.

Julia Antivilo

Desde su ingreso a la IBERO en 2011 el archivo ha sido activado en exposiciones, investigaciones, talleres, performances y espacios comunitarios. Estos ejercicios no son homenajes ni conmemoraciones, sino formas de seguir haciendo política con los documentos. Como ha señalado Mónica Mayer, las prácticas artísticas estaban integradas a las manifestaciones; archivar no fue una acción posterior: fue parte del proceso.

Activar este archivo implica también protegerlo: del extractivismo curatorial, de la reducción mediática, del silenciamiento institucional. Mantener visible su complejidad, sus zonas borrosas, su intensidad contradictoria, porque en esa tensión reside también su verdad.

Ana Victoria Jiménez formó parte de asociaciones fundamentales para el movimiento feminista mexicano. Su archivo no documenta solo manifestaciones y carteles: conserva minutas de asambleas, ejemplares de publicaciones como GEM, Grupo de Educación Popular con Mujeres (1977-2005), postulados y reflexiones feministas alrededor de la maternidad voluntaria y el derecho al aborto libre y gratuito, trípticos informativos sobre planificación familiar, salud reproductiva, relaciones sexuales, procreación y VIH, entre muchos materiales más.

Destaca de los documentos resguardados, por ejemplo, el caso de Dalila Zeghar Maschino, profesora francoargelina secuestrada en 1978 en Montreal por su propio hermano como castigo por su elección de vida. El archivo conserva registros de la movilización internacional por su liberación, así como convocatorias a actos de solidaridad con las mujeres argentinas encabezadas por las «Locas de Plaza de Mayo», durante el marco la Copa Mundial de Futbol en ese mismo año.

En conclusión, el archivo de Ana Victoria Jiménez es un ejemplo paradigmático de cómo los archivos feministas pueden ser herramientas poderosas de resistencia y cuidado. A través de su taxonomía afectiva y su conciencia archivística, Jiménez nos muestra cómo los archivos pueden ser más que simples depósitos de documentos, sino verdaderos cuerpos que cuidan y sostienen la memoria y la lucha de las mujeres. El archivo de Jiménez no solo documenta la historia del feminismo en México, sino que también nos permite rastrear las transformaciones del pensamiento feminista y sus momentos de fisura y ampliación. Al proteger, activar y comprender este archivo como patrimonio vivo de las luchas de las mujeres, podemos seguir haciendo política con los documentos y sostener la memoria y la resistencia en el presente. Así, el archivo de Ana Victoria Jiménez se convierte en un modelo para futuras generaciones de activistas y académicas que buscan construir una memoria feminista más inclusiva y radical.

Desde el Área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, reafirmamos nuestro compromiso con la labor de las instituciones que integran la AMABPAC, a quienes agradecemos mucho el espacio para difundir, acervos como el de Ana Victoria: archivos que desbordan sus límites físicos para convertirse en herramientas vivas de memoria, cuidado y resistencia.

Bibliografía

- Adinolfi, Giulia. Archivos feministas: cuerpo, afecto y disidencia. Madrid: Traficantes de Sueños, 2021.

- Antivilo, Julia. «Archivos del cuerpo y prácticas artísticas feministas en América Latina». En Archivas y redes feministas, editado por Margarita de Orellana, et al., 44-63. Ciudad de México: RM/INMUJERES, 2019.

- Brothman, Brien. 2002. «Declining Derrida: Integrity, Tense, and the Archive». Archival Science 2 (3-4): 317-337. https://doi.org/10.1007/BF02435621

- Davis, Angela. Mujer, raza y clase. Madrid: Akal, 2016.

- De Certeau, Michel. La escritura de la historia. México: Universidad Iberoamericana, 2006.

- Despret, Vinciane. ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las preguntas correctas? Buenos Aires: Katz Editores, 2014.

- Jiménez, Ana Victoria. Cuaderno de tareas (1978-1981). Ciudad de México: Ediciones la Rana, 2005.

- Jiménez, Ana Victoria. Columpio sobre el precipicio. Ciudad de México: Proyecto Arte y Memoria, 1985.

- Lorde, Audre. La hermana, la extranjera. Madrid: Horas y Horas, 2003.

- Lugones, María. Colonialidad y género. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2021.

- Mayer, Mónica. Rosa chillante: mujeres y performance en México. Ciudad de México: UNAM/Ediciones el Milagro, 2004.

- Sandoval Macías, Cecilia. «La poética en el archivo de la revista Poesía y Poética». Revista Acápite, Universidad Iberoamericana, 2024.

- UNESCO México. «Registro Memoria del Mundo México: Archivo Ana Victoria Jiménez». Accedido en 2024. https://www.unesco.org/es/articles

[1] The archival document has meaning and value not because it simply reflects a past reality, but because it is framed, classified, and interpreted through systems that determine what counts as evidence, memory, or truth. Brien Brothman, Declining Derrida: Integrity, Tense, and the Archive, 2002 (traducción propia).